يهدف هذا البحث إلى استكشاف الأبعاد الصوفية في قصيدة "النار والكلمات" للشاعر عبد الوهاب البياتي، مسلطا الضوء على تجليات العشق الإلهي والرمزية الروحية. يتناول البحث كيف وظّف البياتي العناصر الصوفية في شعره، حيث استلهم من التراث الصوفي رموزه ومعانيه للتعبير عن تجربة وجدانية وروحية عميقة.

يحلل البحث بنية القصيدة ولغتها، مع التركيز على المفاهيم الصوفية مثل الفناء، الاتحاد، والتجلي، إلى جانب دراسة الرموز التي استخدمها الشاعر لتعميق تجربته الروحية. كما يستعرض البحث كيفية توظيف الصور النارية والضوئية كإشارات للتحول الروحي والسعي نحو الحقيقة المطلقة.

يلخص البحث إلى أن عبد الوهاب البياتي أعاد إحياء الروح الصوفية في شعره بأسلوب حداثي، حيث دمج بين التجربة الذاتية والرؤى الفلسفية العميقة، مما جعل قصيدته تعبيرا عن رحلة الإنسان في البحث عن المطلق عبر نار التجربة وكلمات العشق الإلهي.

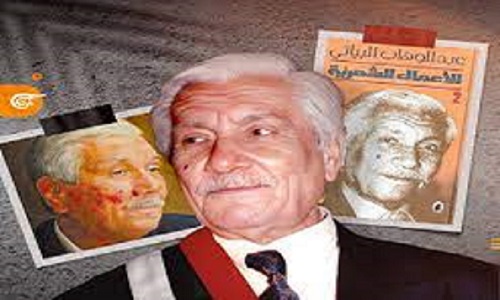

لمحة عن عبد الوهاب البياتي ودوره في تحديث الشعر العربي

يعدّ عبد الوهاب البياتي (1926-1999) أحد رواد الشعر العربي الحديث، ومن أبرز أعلام شعر التفعيلة، إلى جانب بدر شاكر السياب ونازك الملائكة. ولد في بغداد وتأثر بالتحولات السياسية والفكرية التي شهدها العالم العربي في القرن العشرين، مما انعكس على تجربته الشعرية التي جمعت بين الرؤية الفلسفية والبعد الوجودي والصوفي. تميز شعره بالغنائية العميقة والرمزية المكثفة، حيث استلهم من التراث الصوفي والفكر اليساري والفلسفة الوجودية، مما أضفى على أعماله بعدا تأمليا يتجاوز المباشرة التقليدية في التعبير.

لعب البياتي دورا محوريا في تحديث الشعر العربي، إذ كسر قيود القصيدة العمودية واعتمد شعر التفعيلة، مما أتاح له حرية أوسع في البناء الشعري والإيقاع الداخلي. كما أدخل أساليب سردية جديدة، واستلهم من الأسطورة والتاريخ والشخصيات الرمزية لإثراء تجربته الشعرية. لم تكن قصائده مجرد تعبير عن الذات، بل كانت نافذة لرؤية أعمق حول قضايا الإنسان، الاغتراب، الحرية، والتوق إلى المطلق، مما جعله أحد أعمدة التجديد في الشعر العربي الحديث.

حضور التصوف في شعر عبد الوهاب البياتي وتأثره بالحلاج وابن عربي

يحتل التصوف مكانة بارزة في شعر عبد الوهاب البياتي، حيث كان يستخدم الرموز الصوفية للتعبير عن قضايا الوجود، الاغتراب، والتوق إلى المطلق. وقد استلهم من التصوف رؤى فلسفية وروحية عمّقت تجربته الشعرية، فجعل من العشق الإلهي والفناء والتجلي مفاهيم أساسية في نصوصه، مما أضفى على شعره بعدا عرفانيا متجاوزا للواقع المباشر.

كان البياتي متأثرا بشدة بشخصيات صوفية مثل الحلاج وابن عربي، حيث استوحى من الحلاج رمزية العشق الإلهي والتضحية والتمرد على الواقع، كما يظهر في قصائده التي تتناول الاغتراب والمقاومة الروحية. أما تأثير ابن عربي، فيتجلى في استخدامه لمفهوم وحدة الوجود وفكرة الرحلة الروحية نحو الحقيقة المطلقة، حيث كان البياتي يرى في التصوف ملاذا لمواجهة الأزمات الفكرية والوجودية التي عاصرها. من خلال هذه التأثيرات، استطاع البياتي أن يُعيد إحياء الروح الصوفية بأسلوب حداثي، مما جعله من أبرز الشعراء الذين وظفوا التصوف بطريقة إبداعية في الشعر العربي الحديث.

أهمية قصيدة "النار والكلمات" في التعبير عن التجربة الصوفية

تعكس قصيدة "النار والكلمات" لعبد الوهاب البياتي جوهر التجربة الصوفية من خلال استخدام الرموز الروحية التي تعبر عن العشق الإلهي والبحث عن الحقيقة المطلقة. ترمز النار في القصيدة إلى التطهير الروحي والتجلي، حيث يحترق الشاعر ليصل إلى النقاء والصفاء الداخلي، تماما كما تحدث المتصوفة عن الاحتراق في حب الله. أما الكلمات، فهي ليست مجرد أداة لغوية، بل وسيلة للوصول إلى المعرفة الباطنية والكشف عن جوهر الوجود، مما يعكس رؤية صوفية ترى في اللغة وسيلة للتواصل مع المطلق.

كما تجسد القصيدة تجربة الفناء الصوفي، حيث يتلاشى الشاعر في محبته للحقيقة، فيتحول العالم المادي إلى عائق أمام الروح الساعية للخلاص. يتقاطع هذا مع رؤية الحلاج وابن عربي لفكرة الفناء والاتحاد الإلهي، مما يجعل القصيدة نموذجا حداثيا لتجديد التصوف في الشعر العربي المعاصر. من خلال هذه الرمزية العميقة، يعيد البياتي إحياء التصوف بأسلوب حداثي، ليعكس صراع الإنسان بين الواقع المادي والبحث عن الروحانية في عالم مضطرب.

الرمزية الصوفية في "النار والكلمات"

تتجلى الرمزية الصوفية في قصيدة "النار والكلمات" لعبد الوهاب البياتي من خلال توظيف صور رمزية تعكس تجربة العشق الإلهي والتطهير الروحي، حيث تستخدم النار والكلمات كعنصرين أساسيين في رحلة البحث عن الحقيقة. تمثل النار في القصيدة عملية التطهير الصوفي، التي تحرق المظاهر الزائفة لتكشف الجوهر النقي، كما أنها رمز للتجلي الإلهي، وهو مفهوم نجده في التراث الصوفي عند الحلاج وابن عربي، حيث يرتبط الاحتراق بفكرة الفناء في الله. يقول البياتي في إحدى صوره الشعرية:

"احترقتُ بناري، فما عاد في القلب غير النقاء

وسافرتُ في الكلماتِ التي لم تقلها السماء"

تُظهر هذه الأبيات كيف تتحول النار إلى وسيلة للوصول إلى التجلي الروحي والصفاء الداخلي، حيث تصبح المعاناة جزءا من التجربة الصوفية التي تؤدي إلى الحقيقة المطلقة. كما يعكس الاحتراق هنا تطهير النفس من شوائب العالم المادي، وهو مفهوم نجده متجذرا في الفكر الصوفي، حيث يشير الحلاج إلى أن العاشق الصوفي يحترق بنار العشق حتى يصل إلى النقاء المطلق.

أما الكلمات في القصيدة، فهي ترمز إلى المعرفة الروحية التي تتجاوز الإدراك الحسي، تماما كما رأى المتصوفة أن اللغة لا تكشف الحقيقة بل تلمّح إليها. يقول البياتي في مقطع آخر:

"الكلمات التي ضاعتْ مني،

لم تكتبها الريحُ ولم يلمسْها الماء"

هنا، تتحول الكلمات إلى كائن روحي غير ملموس، فهي ليست مجرد أصوات أو حروف، بل تجسيد للرؤى الصوفية التي لا يمكن إدراكها بالحواس التقليدية. يتلاقى هذا مع مفهوم الكشف والإلهام عند ابن عربي، حيث لا يصل الإنسان إلى الحقيقة إلا عندما تتجلى له الكلمات كرؤى روحية لا كألفاظ تقليدية.

تظهر أيضا في القصيدة فكرة الاغتراب الروحي، حيث يعاني الشاعر من الانفصال عن العالم المادي والسعي نحو المطلق، وهو ما يتلاقى مع تجربة المتصوفة الذين رأوا أن الحقيقة لا تُدرك بالعقل، بل بالقلب والحدس. يقول البياتي معبرا عن هذا الاغتراب:

"في مدنٍ تجهلُ اسمي،

مشيتُ بلا ظلٍ،

أحملُ نارَ العشقِ وأحترقُ في الكلمات"

هنا يتجلى الصراع بين العالم المادي والروحي، حيث يصبح الشاعر تائها في المدن التي لا تعرفه، في إشارة إلى الاغتراب الصوفي، حيث يرى المتصوف أن العالم الخارجي مجرد حجاب يمنعه عن إدراك الحقيقة المطلقة. إن احتراق الشاعر في الكلمات يعكس الفناء الصوفي، حيث يفنى العاشق في المعشوق، أي يفنى الإنسان في المطلق الإلهي.

من خلال هذه الرمزية العميقة، يجسد البياتي تجربة صوفية حديثة تتجاوز التقاليد، مما يجعل "النار والكلمات" نموذجا مميزا لدمج التصوف بالفكر الحداثي في الشعر العربي المعاصر.

العشق الإلهي ومفهوم التوحيد في القصيدة

العشق الإلهي في قصيدة "النار والكلمات" يتجلى في صورة الاحتراق والذوبان في المطلق، وهو مفهوم صوفي عميق يعكس الشوق إلى الاتحاد بالله. يصور البياتي العاشق الصوفي كشخص يحترق في نار العشق، ويتلاشى في الكلمات التي لم تكتبها الريح ولم يلمسها الماء، مما يشير إلى رحلة الفناء الروحي التي يخوضها السالك للوصول إلى الحقيقة الإلهية. هذا العشق لا يرتبط بالمشاعر الدنيوية، بل هو حب إلهي خالص يتجاوز الجسد والمادة إلى مستوى التجربة الروحية المطلقة، كما يظهر في قوله:

"في العشقِ ذبتُ كأنّي

لم أكنْ يومًا سوى وهجٍ يضيعُ في السراب"

"ناديتُهُ عند الفجرِ،

فلم يسمع الندى غيرَ صمت السماء"

"سافرتُ وحدي إليهِ

فلم يبقَ بيني وبينه غيرَ ظلٍ توارى"

أما مفهوم التوحيد في القصيدة، فيتجسد في رؤية البياتي الصوفية التي تتلاقى مع فكرة وحدة الوجود عند ابن عربي، حيث يذوب العاشق في المعشوق، ويفنى الإنسان في المطلق. الاحتراق في العشق ليس مجرد ألم، بل هو تحرر من الأنا الفردية والدخول في حالة من الانسجام مع الكون، حيث لا يبقى سوى الحقيقة الإلهية. تعكس القصيدة هذه الفكرة من خلال صور شعرية تربط بين النار والكلمات كوسيلتين للاتحاد بالله، مؤكدا أن الحب الإلهي هو الطريق إلى التوحيد، تماما كما عبّر عنه كبار المتصوفة مثل الحلاج وجلال الدين الرومي.

"أنا وهو والكونُ سرٌ دفينٌ

تحجبهُ الكلماتُ كما يحجبُ الضوءَ شلالُ نار"

الاغتراب الروحي والصراع الوجودي

يبرز في قصيدة "النار والكلمات" إحساس عميق بالاغتراب الروحي، حيث يعيش الشاعر حالة من القلق الوجودي نتيجة الصراع بين العالم المادي والروحاني. يشعر العاشق الصوفي بالغربة في هذا العالم، إذ لا يجد في الواقع الملموس إلا سرابا زائلا لا يروي عطش روحه الباحثة عن الحقيقة. هذه الحالة من التيه الروحي تتجلى في صور شعرية توحي بالضياع والعزلة، كما في قوله:

"في مدنٍ تجهلُ اسمي،

مشيتُ بلا ظلٍ،

أحملُ نارَ العشقِ وأحترقُ في الكلمات"

في هذه الأبيات، يُبرز البياتي معاناة الشاعر الصوفي الذي يشعر بأنه غريب في الأرض، غير قادر على الانتماء إلى العالم المادي، لأن حقيقته الأعمق تتجه نحو المطلق الإلهي. المدن التي لا تعرف اسمه ترمز إلى الزيف والسطحية التي تحيط بالإنسان المعاصر، بينما يمثل السير بلا ظل فقدان الهوية في عالم لا يعترف بالروحانيات.

أما الصراع الوجودي، فيظهر في محاولات الشاعر فهم المعنى الأسمى للحياة وسط واقع مليء بالمتناقضات. هذا الصراع يدفعه إلى البحث عن نور الحقيقة في ظلمات الوجود، حيث تتحول النار إلى رمز مزدوج للمعاناة والخلاص. يقول البياتي:

"يا لهبَ الريحِ خذني،

إلى حيثُ ينطفئُ الوقتُ،

وأولدُ من حرقي مرتين"

هنا، تتجلى فكرة الاحتراق كطريق للخلاص، فكما يولد الصوفي من جديد بعد محنته الروحية، يسعى الشاعر إلى الانبعاث من رماد تجربته الوجودية. فالاغتراب الروحي في القصيدة ليس مجرد حالة يأس، بل هو رحلة عبور نحو النور الإلهي، حيث يجد الإنسان جوهره الحقيقي في الفناء في الله.

الصراع بين المادية والروحانية، ودور التصوف كملجأ للروح الباحثة عن الحقيقة

يواجه البياتي في شعره صراعا داخليا بين قيود المادية ومتطلبات الروحانية، وهو صراع يعكس أزمة الإنسان المعاصر الذي يجد نفسه ممزقا بين متطلبات الحياة اليومية وتوقه إلى المطلق. التصوف، في هذا السياق، يظهر كوسيلة للهروب من سطحية العالم الحديث، وكملاذ للروح الباحثة عن الحقيقة المطلقة. يقول البياتي:

"جلستُ مع العارفينَ،

فسالتْ يدايَ بضياءِ النجوم،

وسالتْ جروحيَ عطرًا ونارًا"

في هذه الصورة الشعرية، تتحول الجروح إلى مصدر للنور، تماما كما كان التصوف عند كبار المتصوفة وسيلة لتجاوز المعاناة والوصول إلى الله. فالعارفون هنا يمثلون الحكماء والمتصوفة الذين وجدوا في العشق الإلهي طريق الخلاص من ضيق العالم المادي.

مقارنة بين التجربة الصوفية في شعر البياتي والفكر الوجودي الحديث

تشترك التجربة الصوفية في شعر البياتي مع الفكر الوجودي الحديث في انشغالهما بالمعاناة والبحث عن المعنى، لكن بينما يجد الصوفي خلاصه في الفناء في الله، يرى الفيلسوف الوجودي أن المعنى ينبثق من اختيارات الإنسان ووعيه الذاتي. الوجودية، كما في فلسفة سارتر وكيركغارد، تركز على حتمية القلق الوجودي ومسؤولية الإنسان عن تقرير مصيره، بينما التصوف يرى في القلق طريقًا للارتقاء الروحي.

"أنا والسؤالُ توأمان،

فلا أجدُ الجوابَ إلا في صمتِ السماء"

في هذا البيت، يعبر البياتي عن حالة القلق التي تتقاطع مع الفكر الوجودي، حيث يبقى السؤال بلا إجابة، لكن في التصوف، الصمت ليس فراغًا بل حضرة إلهية، بينما في الوجودية، هو انعكاس لعبثية العالم. هكذا، نجد أن شعر البياتي يمزج بين التجربة الصوفية والتساؤل الوجودي، مما يجعله حالة فريدة بين شعراء الحداثة العرب.

الخاتمة

يتضح من خلال تحليل قصيدة "النار والكلمات" أن عبد الوهاب البياتي يقدم رؤية شعرية متفردة تمزج بين التجربة الصوفية والتساؤل الفلسفي الحديث. حيث يعكس العشق الإلهي في شعره توقا مستمرا نحو الفناء في الله، كما تتجلى الرمزية الصوفية في استخدامه للنار والكلمات كأداتين للتطهير الروحي والتعبير عن المعرفة الباطنية. كذلك، يعكس شعره الاغتراب الروحي والصراع الوجودي، حيث نجد في قصيدته بحثا دائما عن الحقيقة وسط عالم مادي زائل. كما يبرز التصوف في شعره كملجأ من سطحية الحياة المعاصرة، ويتقاطع مع الفكر الوجودي في استكشاف معنى الوجود والمعاناة البشرية. وبهذا، يمكن اعتبار شعر البياتي امتدادا لتراث التصوف الإسلامي، لكنه في الوقت ذاته يحمل أبعادا حداثية تجعله جسرا بين التراث والتجديد في الشعر العربي الحديث.

قائمة المصادر والمراجع

1. البياتي، عبد الوهاب. النار والكلمات. دار العودة، 1975.

2. ابن عربي، محيي الدين. الفتوحات المكية. دار الكتب العلمية، 2004.

3. الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. دار المعرفة، 1992.

4. البغدادي، عبد القادر. خزانة الأدب. دار الفكر، 1998.

5. أدونيس. الصوفية والسوريالية. دار الساقي، 1992.

6. حسين، علي. الشعر والتصوف عند عبد الوهاب البياتي. دار الفكر العربي، 2010.

7. النيسابوري، عطار. منطق الطير. دار النشر للجامعات، 2001.

8. النفري، محمد بن عبد الجبار. المواقف والمخاطبات. دار الكتب العلمية، 2006.

9. شمس الدين التبريزي. مقالات شمس التبريزي. ترجمة محمد رضا شفيعي كدكني، دار المدى، 2011.

10. جبران، خليل جبران. النبي. دار العودة، 1980.

11. الحلاج، منصور. ديوان الحلاج. تحقيق لويس ماسينيون، دار الجيل، 1997.

12. بدوي، عبد الرحمن. شطحات الصوفية. دار القلم، 1996.

13. غليون، برهان. التصوف والثقافة العربية. دار الطليعة، 1982.

14. هيكل، محمد حسين. حياة محمد والتصوف الإسلامي. دار المعارف، 1995.

15. القشيري، عبد الكريم. الرسالة القشيرية في التصوف. دار الفكر، 2000.